在探讨种植牙前是否需要拍摄CT或全景X光片时,需结合临床需求、技术特点及个体差异综合分析,以下从检查目的、适用场景、技术原理、优劣势对比、操作流程、费用与辐射量等维度展开详细解析,帮助患者理解两种检查的核心价值及其在种植牙诊疗中的作用。

基础概念区分:什么是全景片?什么是CBCT?

| 项目 | 全景片(Orthopantomogram, OPG) | 锥形束计算机断层扫描(Cone Beam CT, CBCT) |

|---|---|---|

| 成像原理 | 二维平面投影,通过旋转X射线源+探测器采集数据 | 三维立体重建,基于多角度低剂量X射线投射生成容积图像 |

| 主要功能 | 观察全口牙齿排列、颌骨整体形态、邻牙关系 | 精准测量骨高度/宽度、神经管位置、窦腔边界、骨密度 |

| 典型用途 | 初筛诊断、常规牙周病评估、正畸方案设计 | 种植术前规划、复杂病例分析、即刻负重方案制定 |

| 空间分辨率 | 较低(仅能识别毫米级结构) | 高(可分辨0.1mm级细微解剖结构) |

| 单次曝光时间 | 约10-15秒 | 约10-40秒(依扫描范围调整) |

为何种植牙必须依赖影像学检查?

1️⃣ 解剖结构复杂性要求高精度定位

上颌后牙区紧邻上颌窦底,下颌后牙区靠近下牙槽神经管,若未明确骨量与重要结构的间距,可能导致以下风险: ✅ 穿孔风险:钻针穿透上颌窦引发感染,或损伤下牙槽神经导致永久性麻木; ✅ 植入深度偏差:过浅易松动脱落,过深可能压迫神经血管束; ✅ 力学分布失衡:基台角度偏离理想轴向,长期受力不均加速骨吸收。

2️⃣ 个性化治疗方案的基础

不同患者的生理特征差异显著: 👉🏻 缺牙区剩余牙槽嵴萎缩程度(Cawood分级Ⅰ-Ⅵ类); 👉🏻 骨质疏松患者的皮质骨厚度不足; 👉🏻 曾接受放疗者的颌骨血供异常。 仅凭肉眼观察无法量化这些关键指标,必须借助影像数据建立数字化模型。

全景片 vs CBCT:如何选择?

▶︎ 优先选择全景片的情况

| 场景 | 原因 |

|---|---|

| 初次就诊筛查 | 快速获取全口概况,排查龋齿、根尖周炎等干扰因素 |

| 经济预算有限的简单病例 | 成本约为CBCT的1/3~1/2,适用于单颗牙缺失且骨条件良好的患者 |

| 儿童乳恒牙交替期临时修复 | 减少辐射暴露,满足短期过渡需求 |

▶︎ 必须使用CBCT的情形

| 指征 | 具体表现 |

|---|---|

| 多颗连续缺牙 | 需精确计算桥体跨度与支撑区的骨整合潜力 |

| 骨增量手术(GBR/Onlay植骨) | 三维评估自体骨块移植后的贴合度及新生骨再生空间 |

| 即刻种植 | 同步完成拔牙窝预备与种植体植入,要求亚毫米级精度控制 |

| 美学区种植(上前牙) | 模拟牙龈袖口形态,确保修复体穿龈轮廓自然 |

| 疑难病例(如倾斜阻生智齿替代) | 避开邻近牙根及颏孔等危险区域 |

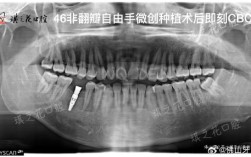

联合应用案例解析

典型流程示例:

- 初诊阶段 → 拍摄全景片确认无急性炎症,标记缺牙位点;

- 术前准备 → 针对目标区域进行CBCT小视野扫描(FOV≤5×5cm),导出DICOM格式文件;

- 数字化导板制作 → 将CBCT数据导入种植设计软件,模拟最佳植入路径;

- 术中验证 → 使用透明导向模板辅助钻孔,实时对照屏幕显示的实际位置;

- 术后复查 → 6个月后再次拍摄CBCT评估边缘骨水平变化。

注:部分高端诊所已实现AI自动分割技术,可直接从CBCT影像中提取骨骼、神经管等结构并标注安全距离。

常见误区澄清

❌ 误区1:“拍一次就够了”

事实:随着愈合进程推进,术后3个月需复查骨结合情况,必要时补充拍摄以监测螺丝松动等问题。

❌ 误区2:“越贵越好”

真相:对于单纯前牙美学区单颗种植,传统印模法制取石膏模型仍具有高性价比优势,并非所有病例都需要额外支出CBCT费用。

❌ 误区3:“辐射很危险”

数据对比:一次CBCT的有效剂量约36μSv(相当于坐飞机飞行2小时),远低于胸片(70μSv)和PET-CT(数千μSv),医疗机构会采取铅衣防护甲状腺等敏感部位。

决策树指南

开始 → 是否存在系统性疾病?(糖尿病/骨质疏松→转专科会诊) ↓否 是否为首次就诊? → 是 → 拍摄全景片 + 临床检查 ↓否 既往有无可用影像资料? → 有且<6个月 → 直接进入治疗阶段 ↓无或过期 是否需要复杂手术?(骨劈开/窦提升/即刻负重)→ 是 → 拍摄CBCT ↓否 常规延期种植 → 根据医生经验决定是否升级至CBCT

相关问答FAQs

Q1: 如果我已经在其他医院拍过全景片,还需要重新拍CBCT吗?

A: 这取决于两个因素:①现有影像清晰度是否足够显示目标区域的三维细节;②两次拍摄间隔时间,一般建议超过6个月的旧片应重新拍摄,因为骨吸收可能导致原有测量失效,跨院会诊时最好携带原始DICOM数据而非打印胶片。

Q2: 听说有种叫"口内扫描仪"的设备不用拍片是真的吗?

A: 口扫仪主要用于制取光学印模,虽能生成软硬组织表面模型,但无法穿透组织观察内部骨结构和神经走向,目前仍需配合CBCT完成种植规划,未来随着光子计数CT技术的发展,有望实现更低剂量的高分辨率成像,但现阶段