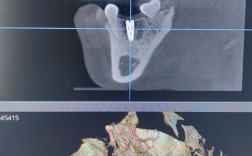

种植牙需进行放射检查,如CBCT、口腔全景片等,可精准评估牙槽骨条件、邻牙关系及神经位置,为手术方案制定提供依据,保障种植体精准植入

种植牙作为缺牙修复的主流方案之一,其成功实施高度依赖精准的术前规划与术中执行,而放射检查是贯穿种植治疗全程的核心环节,通过提供三维或二维的颌骨及周围组织结构影像,为医生制定个性化方案、规避手术风险、保障长期疗效提供关键依据,以下从检查目的、常用技术、适应症与禁忌症、操作流程、影像解读要点、辐射安全及临床意义等方面展开详述。

种植牙放射检查的核心目的

- 评估骨质与骨量:明确牙槽骨的高度、宽度、密度及形态,判断是否符合种植体植入条件;若存在骨缺损,需提前设计植骨方案。

- 定位解剖结构:识别下颌神经管、上颌窦底、鼻底等重要解剖标志的位置与走向,避免术中损伤导致并发症(如下唇麻木、上颌窦穿孔)。

- 分析邻牙与咬合关系:观察缺牙区邻牙的根尖位置、倾斜角度及对颌牙的咬合接触点,指导种植体植入的角度与深度,确保修复后咬合平衡。

- 辅助手术导板制作:基于三维影像数据生成数字化外科导板,实现“以修复为导向”的精准种植,缩短手术时间并提高成功率。

- 术后效果验证:通过术后即刻及定期随访的影像检查,确认种植体位置、骨结合情况及周围组织健康状态。

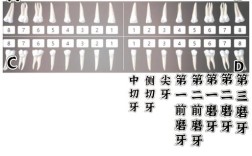

常用放射检查技术对比

| 检查类型 | 特点 | 适用场景 | 优势 | 局限性 |

|---|---|---|---|---|

| 根尖片(RVG) | 二维平面投照,分辨率高,操作简单,成本低 | 初步筛查骨量、邻牙根尖位置 | 快速获取局部细节,适合单颗牙评估 | 无法显示三维结构,重叠伪影可能干扰判断 |

| 曲面体层片(OPT) | 全景式二维投影,覆盖全口牙齿及颌骨 | 多颗牙缺失的整体评估、正畸联合治疗规划 | 一次曝光获得全口信息,辐射剂量低于多次小牙片 | 失真率较高(约20%-30%),不适合精细测量 |

| 锥形束CT(CBCT) | 三维容积成像,可重建任意平面,空间分辨率达0.1-0.4mm | 复杂病例(骨量不足、邻近解剖结构复杂) | 精准测量骨高度/宽度、神经管距离,支持虚拟种植 | 辐射剂量高于前两者,需专业软件分析 |

| 口腔内扫描+AI融合 | 结合口扫数据与CBCT影像,生成带软组织信息的混合模型 | 美学区种植、即刻负重病例 | 直观模拟修复体形态与牙龈关系的匹配度 | 依赖高端设备,费用较高 |

注:目前临床最主流的组合是“初诊时用根尖片/OPT初筛→复杂病例加拍CBCT精测”,二者互补可兼顾效率与精度。

不同阶段的检查流程与重点

术前检查阶段

- 第一步:病史采集+临床检查:结合患者主诉(如疼痛史、吸烟习惯)、口腔检查(余留牙松动度、牙龈炎症)初步判断风险因素。

- 第二步:影像采集:

- 简单病例:拍摄缺牙区根尖片+对侧同名牙对照片,测量可用骨高度(需≥8mm)、近远中间距(决定种植体直径);

- 复杂病例(如后牙区骨吸收严重、上颌窦低位):必须拍摄CBCT,重点关注:①下颌神经管顶至牙槽嵴顶的距离(理想>2mm);②上颌窦底皮质骨厚度(<1mm需警惕穿通风险);③邻牙根尖与种植窝的距离(建议>1.5mm防感染扩散)。

- 第三步:数据分析与方案设计:利用DICOM软件标注关键解剖标志,计算种植体的理想三维坐标(Mesial-Distal, Buccal-Lingual, Apical),并通过模拟软件预览植入效果。

术中辅助(可选)

部分高端诊所会使用动态导航系统,将术前CBCT数据导入导航仪,实时追踪钻针位置,误差控制在0.5mm以内,尤其适用于多颗种植或骨增量同期进行的复杂手术。

术后复查阶段

- 术后即刻:拍摄根尖片确认种植体初期稳定性(无晃动)、螺纹完全就位且未超出骨壁;

- 术后1周/1个月:检查创口愈合情况,排除早期感染或裂开性骨折;

- 术后3-6个月(骨结合期):CBCT观察种植体周围骨密度变化(正常应呈连续阻射影包裹种植体);

- 修复完成后每年随访:监测边缘骨吸收程度(每年≤0.2mm属正常),及时发现种植体周围炎。

影像解读的关键指标

| 指标 | 正常范围/标准 | 异常提示 | 处理建议 |

|---|---|---|---|

| 牙槽骨高度 | ≥8mm(前牙区可放宽至6mm) | <6mm需行Onlay/GBR骨增量术 | 根据骨缺损类型选择自体骨+屏障膜 |

| 下颌神经管距牙槽嵴顶 | >2mm | 1-2mm需调整种植体长度或偏移方向 | 改用短种植体或倾斜植入避开神经管 |

| 上颌窦底皮质骨厚度 | ≥1mm | <1mm易发生窦底穿孔 | 采用内提升术(经牙槽嵴顶开窗)+生物材料填充 |

| 种植体周围骨水平 | 术后3个月较基线下降≤1.5mm | 持续吸收>2mm/年提示种植体周围炎 | 刮治+局部应用抗生素凝胶 |

| 邻牙根尖距离种植窝 | >1.5mm | <1mm可能引发邻牙根吸收或感染 | 扩大种植窝与邻牙间距或放弃该区域种植 |

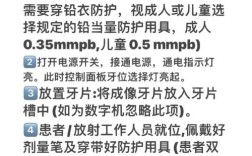

辐射安全与注意事项

尽管口腔放射检查的辐射剂量远低于胸透(约为其1/50),但仍需遵循ALARA原则(As Low As Reasonably Achievable):

- 防护措施:为患者穿戴铅围脖(保护甲状腺)、铅裙(遮挡腹部生殖腺),技师佩戴剂量计监测环境辐射;

- 特殊人群:孕妇仅在必要情况下进行检查(优先选根尖片),哺乳期女性无需暂停哺乳(单次检查乳汁辐射可忽略);

- 重复检查控制:同一部位短期内避免重复CBCT(间隔至少3个月),减少累积剂量。

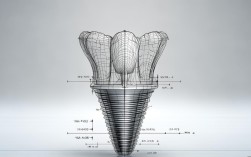

临床意义归纳

放射检查是种植牙从“经验医学”迈向“精准医学”的桥梁,通过量化分析骨资源、精准定位解剖结构,可将种植体的十年存留率从传统的85%提升至95%以上(据《国际口腔种植学会共识》),尤其在以下场景中,规范的放射检查更是成败关键:

- 萎缩性无牙颌患者的All-on-4/6即刻负重;

- 美学区种植(需协调牙龈轮廓与修复体形态);

- 糖尿病、骨质疏松等全身疾病患者的高风险种植。

相关问答FAQs

Q1:种植牙一定要拍很多次X光吗?会不会对身体有害?

A:并非所有病例都需要多次检查,常规流程一般为:初诊时1-2张根尖片+必要时1次CBCT(约相当于坐飞机2小时的宇宙射线暴露量),术后每年1张根尖片复查,现代设备的辐射剂量已严格控制在国际安全标准内(ICRP规定公众年有效剂量限值为1mSv,一次口腔CBCT约0.01-0.05mSv),远低于致病阈值,无需过度担忧。

Q2:为什么我的种植牙拍完片子后,医生说要做“上颌窦提升”?

A:当CBCT显示您的上颌后牙区牙槽骨高度不足(通常因长期缺牙导致骨吸收),且上颌窦底位置较低(距离牙槽嵴顶<5mm)时,直接植入种植体可能穿透窦底黏膜进入窦腔,引发感染或种植失败,此时需通过“上颌窦内提升术”(在备洞时轻柔剥离窦底黏膜并填入骨替代材料)增加可用骨量,为种植体提供足够的支撑空间,这是上颌后牙区种植的常见辅助手术,成功率可达90