“种植牙用骨劈开”是一种特殊的种植外科技术,主要用于解决牙槽骨宽度不足的问题,从而在原本不适合直接种植的位置成功植入种植体,它属于骨增量技术的一种,但与其他骨增量方法(如引导骨再生GBR、骨块移植等)在操作原理和适应症上有所不同。

以下是关于种植牙骨劈开的详细解释:

核心概念

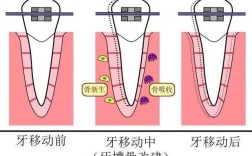

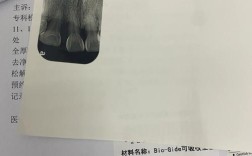

- 目的: 当患者的牙槽骨在垂直高度上足够,但在水平宽度上过窄(通常小于种植体所需的最小宽度,比如小于5-6mm),无法安全植入种植体时,骨劈开技术通过纵向劈开牙槽嵴(骨脊)的外层骨皮质,创造出一个更宽的骨间隙,然后将种植体植入其中。

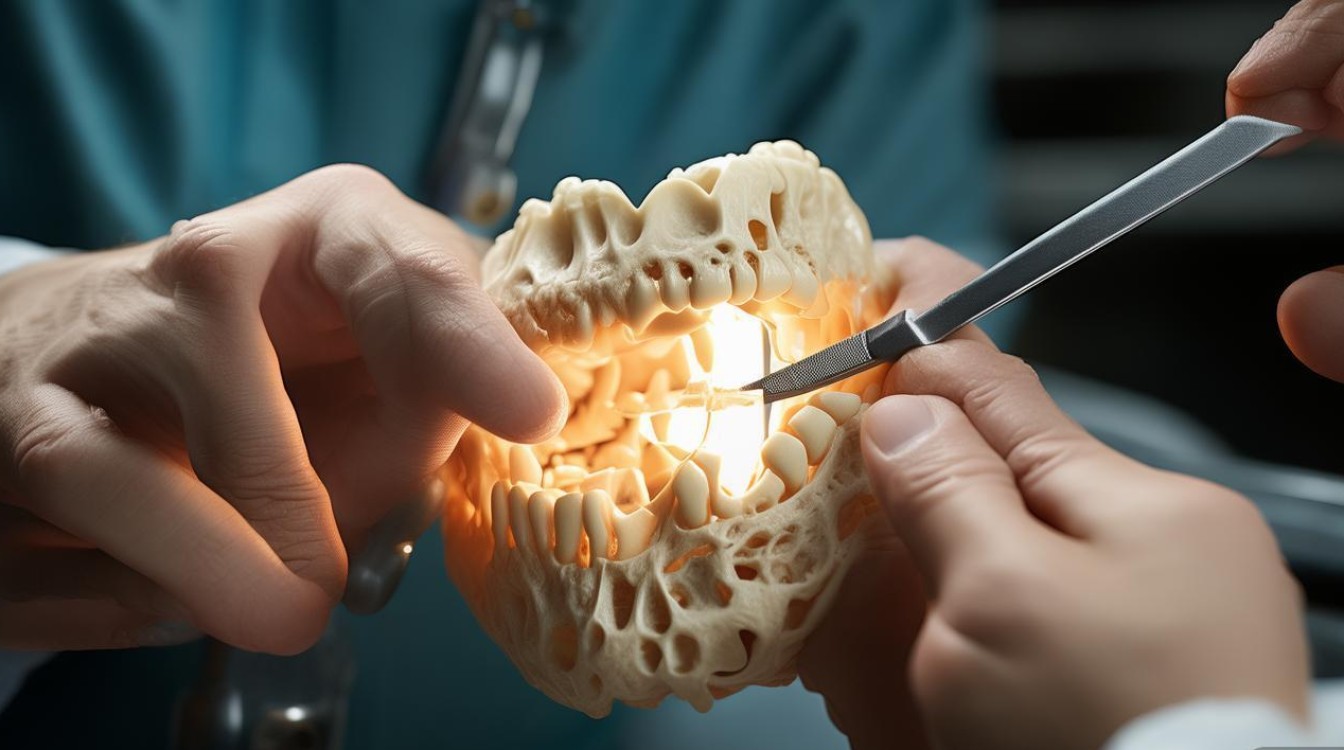

- 原理: 就像劈开一块木头一样,医生使用特制的骨凿或超声骨刀,沿着牙槽嵴的顶线,纵向、精确地劈开牙槽骨的外层致密骨皮质(骨皮质),但不穿透内侧的骨松质和重要的解剖结构(如神经管、下颌管),劈开后,骨块会像门一样微微张开,形成一个“V”形或“U”形的间隙,这个间隙的宽度足以容纳所选的种植体,种植体植入后,劈开的骨块会贴合在种植体周围,为骨结合提供空间。

主要步骤(简化版)

- 麻醉与消毒: 局部麻醉,严格无菌操作。

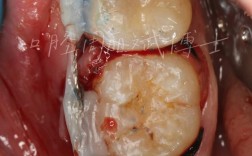

- 切口与翻瓣: 在缺牙区牙龈上做切口,翻开粘骨膜瓣,暴露牙槽骨嵴顶。

- 骨劈开:

- 用球钻在嵴顶中心磨出一条浅的引导沟。

- 选择合适大小和角度的骨凿(或使用超声骨刀),沿着引导沟,垂直于牙槽嵴长轴,小心、精确地劈开外层骨皮质,劈开的深度和角度至关重要,需避免穿通舌侧/腭侧骨板或损伤下方重要结构。

- 劈开后,骨块会自然张开或用器械轻柔地将其撑开,形成所需宽度的间隙。

- 窝洞预备与种植体植入: 在劈开的间隙内,按照常规步骤使用钻针预备种植窝洞,将种植体植入到理想的三维位置(角度、深度)。

- 骨块复位与固定(可选): 有时医生会将劈开的骨块轻柔复位,使其紧密贴合在种植体周围,可能使用微型钛板或钛钉进行临时固定,以稳定骨块,促进愈合。

- 植骨(可选): 如果劈开后间隙较大或存在骨缺损,可能会在间隙内填入骨移植材料(自体骨、异体骨、人工骨等),以促进骨再生和稳定。

- 缝合: 将粘骨膜瓣复位严密缝合,关闭伤口。

优势

- 解决宽度不足: 是解决牙槽骨水平宽度不足的有效方法,避免或减少需要更复杂的骨移植手术。

- 微创相对较小: 相比大块骨移植手术,手术创伤通常更小,手术时间更短。

- 同期完成种植: 可以在劈开骨的同时植入种植体(即“即刻种植”或“同期种植”),缩短了总治疗时间(相比需要等待骨愈合的GBR或骨移植)。

- 费用相对较低: 通常比复杂的骨块移植手术费用低。

- 适用于前牙区: 对于美观要求高的前牙区,当宽度不足时,骨劈开能提供一个相对简单快速的解决方案。

- 骨结合潜力好: 劈开的骨块含有骨松质,血供相对较好,有利于种植体表面的骨结合。

风险与缺点

- 技术要求高: 需要医生具备丰富的种植外科经验和精细的操作技巧,劈开的角度、深度、力度控制至关重要,否则容易导致:

- 骨块裂开或骨折。

- 穿通舌侧/腭侧骨板,造成软组织穿孔。

- 损伤下牙槽神经管(下颌后牙区)或鼻腭管(上颌前牙区)等重要解剖结构。

- 劈开不均匀,导致种植体位置不佳。

- 骨裂开不愈合: 劈开的骨块可能无法良好愈合,导致间隙过大或骨吸收。

- 骨吸收风险: 劈开后植入的种植体周围骨块可能发生一定程度的吸收,影响长期稳定性。

- 适应症受限: 仅适用于垂直骨高度足够,宽度中度不足(通常减少量在2-4mm左右)的情况,如果骨高度也不足,或者宽度严重不足,可能需要结合其他技术(如骨块移植、GBR等)。

- 并发症风险: 与所有手术一样,存在感染、出血、神经感觉异常(麻木)、种植体失败等风险。

与其他骨增量技术的区别

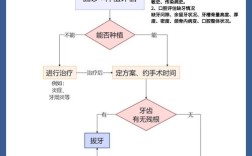

- 引导骨再生: 通过屏障膜引导骨组织在缺损区再生,通常需要植入骨粉,愈合时间长(3-6个月或更久),不能同期植入种植体(除非采用特定技术)。

- 骨块移植: 从患者自身(如下颌骨)或他人身上取下较大的骨块,移植到缺损区,固定后需要较长时间愈合(通常4-6个月以上),创伤大,技术复杂。

- 骨劈开: 是利用现有牙槽骨自身的结构进行劈开扩展,不额外取骨块(除非需要植骨填塞间隙),可以同期植入种植体,创伤相对较小,主要解决宽度不足且高度足够的问题。

种植牙骨劈开是一项非常有价值但技术要求极高的外科技术,它巧妙地利用了牙槽骨自身的结构,通过纵向劈开骨皮质来解决宽度不足的问题,实现种植体的成功植入,它具有创伤相对较小、可同期种植、费用较低等优势,但存在技术难度大、风险较高的缺点,且仅适用于特定的骨缺损情况(宽度不足,高度足够)。

是否适合采用骨劈开技术,必须由经验丰富的口腔种植医生或口腔颌面外科医生进行详细的临床检查(CBCT评估骨量、重要结构位置等)和综合评估后才能决定。 患者应与医生充分沟通,了解该技术的原理、风险、预期效果和替代方案。