种植牙植体有不同直径,确实存在“细植体”(通常指直径小于3.5mm的植体,甚至更细如2.5mm、3.0mm),这种设计有其特定的优势和适用场景,但同时也存在一些需要考虑的因素。

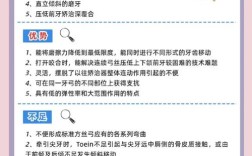

细植体的主要优势

-

适用于骨量不足的情况:

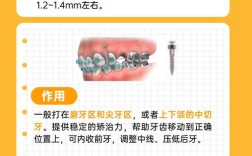

- 牙槽骨宽度不足: 这是最主要的应用场景,当牙槽骨的宽度不足以容纳标准直径(通常为4.0mm-5.0mm)的植体时,细植体提供了一个可行的解决方案,避免了复杂的植骨手术(如引导骨再生GBR、上颌窦提升等)。

- 美学区(前牙区)优势: 前牙区的牙槽骨通常较薄,细植体可以更微创地植入,减少对邻牙和牙槽骨的损伤,穿龈轮廓更自然,美学效果可能更好。

- 避免重要解剖结构: 在靠近下颌神经管或上颌窦的位置,细植体提供了更大的操作空间,降低了损伤风险。

-

微创手术:

植入细植体通常需要更小的手术切口和更少的骨去除,手术创伤小,术后肿胀、疼痛感相对较轻,恢复期可能更短。

-

适用于小间隙或缺小牙:

当缺牙间隙非常狭窄,或者要替换的是一颗较小的牙齿(如下颌侧切牙)时,细植体在尺寸上更匹配。

-

即刻负重或即刻修复的潜力:

在某些骨条件尚可的情况下,细植体因其初期稳定性可能足够,有时可以考虑在植入后不久(即刻或早期)安装临时牙冠,缩短治疗周期。

细植体的潜在缺点和注意事项

-

强度和长期稳定性相对较低:

- 核心问题: 这是最主要的顾虑,直径越小,植体的横截面积越小,其承受咬合力的能力(抗折强度、抗弯曲强度)就越弱,在承受较大咀嚼力的区域(如后牙区),细植体理论上更容易发生折断或松动。

- 骨结合要求高: 细植体需要更高质量的骨组织来提供足够的初期稳定性和长期的骨结合支持,如果骨条件不佳(如骨质疏松、骨密度低),失败风险会增加。

- 长期成功率: 虽然在严格适应症下,细植体的长期成功率(5年、10年)在文献中报道良好,但普遍认为其长期稳定性略低于标准直径植体,尤其是在高负荷区域。

-

对医生技术和经验要求高:

- 植入细植体需要更精细的操作技巧,对种植窝洞的预备精度、植入角度的控制、力量的掌握要求更高,以避免种植体折断或骨裂。

- 术前精确的影像学评估(CBCT)至关重要,以准确测量骨宽度和评估骨质量。

-

价格可能更高:

细植体通常属于特殊规格,研发和制造成本可能更高,因此其单价往往高于标准直径植体。

-

修复体设计限制:

基台和牙冠的尺寸需要相应缩小,这可能会对修复体的强度和美学效果(如穿龈轮廓、牙冠形态)带来挑战,需要技师有更高的制作水平。

什么情况下适合使用细植体?

- 牙槽骨宽度严重不足: 标准植体无法植入且患者不愿或不能接受植骨手术。

- 前牙区美学修复: 牙槽骨宽度有限,追求更微创和更自然的穿龈轮廓。

- 缺牙间隙非常小: 空间不足以容纳标准植体。

- 需要微创手术: 患者身体状况不佳或对手术创伤特别敏感。

- 替换小牙: 如下颌侧切牙。

- 特定部位的即刻修复: 在严格评估骨条件后,作为过渡性修复方案。

什么情况下不适合使用细植体?

- 后牙区(磨牙区)缺失: 这些区域承受的咀嚼力最大,通常首选标准直径或更大直径的植体。

- 骨条件极差: 骨质疏松严重、骨宽度严重不足且骨质量不佳(如D3/D4类骨),即使使用细植体,初期稳定性和长期成功率也难以保证。

- 咬合力异常大: 如有严重夜磨牙或紧咬牙习惯。

- 医生经验不足: 缺乏处理细植体的技术和经验。

种植牙植体“细”是现代种植技术发展的重要方向,它为解决骨量不足、微创美学修复等问题提供了有效工具。但它并非“越小越好”,更不是“万能”的。

- 优势在于: 解决骨量限制、微创、美学区优势、小间隙适用。

- 核心挑战在于: 强度和长期稳定性相对较弱,对骨质量和医生技术要求极高。

选择细植体必须基于严格的个体化评估:

- 精确的影像学检查(CBCT): 评估骨宽度、高度、密度、重要解剖结构位置。

- 全面的临床检查: 评估咬合关系、口腔卫生、全身健康状况。

- 经验丰富的专业医生判断: 医生会根据您的具体情况(缺牙位置、骨条件、咬合力、美学需求、经济状况等)权衡利弊,判断是否适合使用细植体,以及选择哪种直径和品牌的植体最为合适。

如果您被告知需要使用细植体,不必过度担心其强度,但一定要充分了解其适用原因、潜在风险以及医生的经验。 与您的种植医生进行深入沟通,理解治疗方案背后的逻辑,是做出明智选择的关键,在专业医生严格掌握适应症和精细操作下,细植体可以取得非常成功的治疗效果。