种植牙边缘骨吸收(Marginal Bone Loss)是种植牙术后一种常见的现象,指的是种植体颈部周围(即种植体与牙龈交界处)的牙槽骨发生的骨量流失,虽然一定程度的生理性骨吸收在愈合期是正常的,但过度的、持续的病理性骨吸收则需要引起重视并积极处理。

🦷 一、什么是边缘骨吸收?

种植体植入后,在种植体与牙槽骨接触的界面处,尤其是在种植体颈部(位于牙龈下方的部分),会发生一定程度的骨改建和少量骨吸收,这通常发生在术后第一年,吸收量通常在1-2毫米以内,之后趋于稳定,这种生理性的少量吸收被认为是正常的愈合过程。

如果骨吸收超过正常范围(如第一年超过2毫米,或之后每年超过0.2毫米),或者持续进展,就属于病理性的边缘骨吸收,是种植体周围炎(Peri-implantitis)的重要标志之一,可能导致种植体松动、失败,影响长期效果。

🔍 二、边缘骨吸收的主要原因

-

种植体因素:

- 种植体设计: 种植体颈部的形态(如光滑颈部 vs. 粗糙表面)、螺纹设计、表面处理技术(如喷砂酸蚀SLA、阳极氧化SLActive等)会影响骨结合的质量和长期稳定性,光滑颈部区域更容易菌斑堆积和骨吸收。

- 种植体材料与表面处理: 不同表面处理对骨细胞的附着、增殖和分化有影响,进而影响骨结合的长期稳定性。

- 种植体位置与角度: 种植体植入位置不佳(如靠近邻牙骨壁、颊舌侧骨壁过薄)、角度不理想,可能导致咬合力分布不均或局部骨应力过大,加速骨吸收。

-

外科手术因素:

- 手术创伤: 术中过度产热、骨组织过度挤压、骨膜剥离过大等,可能导致局部骨坏死或影响血供。

- 种植初期稳定性不足: 种植体植入初期稳定性差(初期动度>0.5mm),会影响骨结合的形成。

- 骨量不足的处理: 植骨技术不当、骨增量效果不佳,导致种植体周围骨量不足或骨质量差。

-

修复体因素:

- 咬合创伤: 咬合力过大、早接触、咬合干扰、夜磨牙/紧咬牙等,导致种植体承受过大的非功能性或功能性负荷,引起骨改建和吸收。

- 修复体设计不当: 桥体设计不合理、悬臂桥过长、修复体边缘不密合、与牙龈形态不协调(形成食物嵌塞或清洁死角)、材料选择不当等,都可能导致局部卫生状况恶化或咬合力异常。

- 修复体精度问题: 种植体基台与种植体连接不紧密(微间隙),或者修复体与基台/种植体之间缝隙过大,容易成为细菌藏匿的场所,引发炎症导致骨吸收。

-

生物学因素(菌斑堆积与炎症):

- 口腔卫生不良: 这是导致病理性边缘骨吸收的最主要原因!如果患者口腔卫生维护不到位,种植体周围(尤其是颈部和龈下区域)会堆积牙菌斑和牙结石。

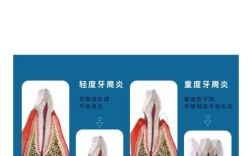

- 种植体周围粘膜炎: 仅有软组织炎症(牙龈红肿、出血、探诊出血),尚未引起骨吸收,这是可逆的。

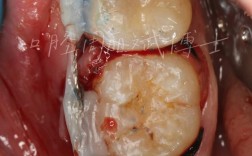

- 种植体周围炎: 菌斑生物膜刺激导致种植体周围软硬组织发生炎症性破坏,表现为牙龈炎症、牙周袋形成、探诊出血/溢脓、骨吸收(X光片可见)、种植体动度增加,这是导致病理性骨吸收和种植体失败的主要疾病。

-

全身因素:

- 吸烟: 显著增加种植失败和种植体周围炎的风险,抑制骨结合,影响伤口愈合,加重骨吸收。

- 糖尿病: 血糖控制不佳会严重影响伤口愈合和免疫反应,增加感染和骨吸收风险。

- 骨质疏松症: 可能影响骨密度和骨改建,但与种植体周围炎的直接关联尚有争议,需个体化评估。

- 免疫缺陷性疾病: 如HIV/AIDS患者。

- 长期服用某些药物: 如免疫抑制剂(器官移植后)、二磷酸盐类药物(颌骨坏死风险,但与种植体周围炎关系复杂)、抗凝药物等。

- 遗传易感性: 部分个体可能对牙周/种植体周围炎有更高的易感性。

🚨 三、边缘骨吸收的症状和诊断

- 早期(粘膜炎期): 可能无明显症状,或仅有牙龈轻微红肿、刷牙时出血、探诊出血。

- 进展期(周围炎期):

- 牙龈明显红肿、退缩、形成牙周袋。

- 探诊深度增加,探诊出血甚至溢脓。

- 种植体周围有异味或异味。

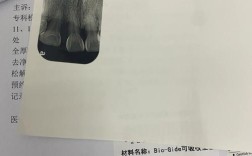

- X光片显示种植体颈部周围有透射影(黑影),骨高度降低。

- 种植体可能出现轻微松动(晚期)。

- 咀嚼时可能有不适感或疼痛(晚期)。

- 诊断:

- 临床检查: 探诊深度、探诊出血、牙龈指数、种植体动度检查。

- 影像学检查: 定期拍摄X光片(根尖片或曲面断层片)是诊断和监测骨吸收的金标准! 通过测量种植体颈部骨高度的变化来判断吸收程度和速度,CBCT可提供更精确的三维评估。

- 微生物检测: 有助于判断感染类型和指导治疗。

🛠 四、边缘骨吸收的治疗

治疗目标是控制感染、消除炎症、阻止骨吸收进展、恢复软硬组织健康、保存种植体,治疗方案取决于骨吸收的严重程度、范围、病因以及患者的全身状况。

-

基础治疗(适用于所有患者):

- 强化口腔卫生指导: 教授正确的刷牙方法(巴氏刷牙法)、使用牙线/牙缝刷、冲牙器、种植体专用牙线等,彻底清除种植体周围菌斑,这是治疗成功和长期维护的基石!

- 机械清创:

- 龈上洁治: 清除暴露在牙龈上方的菌斑和牙结石。

- 龈下刮治和根面平整: 清除种植体表面(尤其是粗糙表面和微间隙处)的菌斑、牙结石和生物膜,这是治疗种植体周围炎的核心步骤,需要使用专门设计的种植体刮治器,避免损伤种植体表面。

-

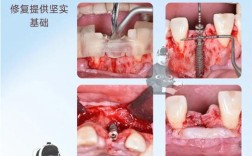

手术治疗(适用于中重度骨吸收、基础治疗后炎症未控制、深牙周袋存在的情况):

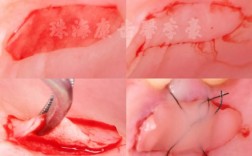

- 翻瓣术: 翻开牙龈瓣,直视下彻底清创种植体表面,尤其是微间隙区域。

- 骨修整术: 清除炎性肉芽组织和感染的骨组织,使骨面平整。

- 骨增量术: 在骨缺损处植入骨移植材料(自体骨、异体骨、异种骨、骨替代品),引导骨再生,常用屏障膜覆盖。

- 引导性骨再生术: 利用屏障膜隔绝软组织,为骨细胞生长提供空间,引导骨组织再生。

- 软组织增量术: 如游离龈瓣移植、结缔组织移植等,增加牙龈厚度和角化龈宽度,改善封闭性,利于清洁。

- 激光治疗: 辅助清创、杀菌、促进组织愈合。

-

修复体调整:

- 调整咬合,消除早接触和干扰。

- 更换或修改修复体,改善形态、边缘密合度、清洁便利性。

- 对于咬合创伤严重的病例,可能需要制作夜磨牙垫。

-

全身性辅助治疗:

- 抗生素: 对于深部感染或全身抵抗力低下者,可能需要系统性或局部(如植入缓释药膜)辅助使用抗生素。

- 控制全身疾病: 如严格控制血糖、戒烟等。

-

种植体取出(最后手段):

当骨吸收极其严重、种植体明显松动、感染无法控制、所有治疗尝试均失败时,可能需要拔除种植体,待炎症控制、骨组织愈合后考虑重新种植。

🛡 五、如何预防边缘骨吸收?

预防远比治疗重要!关键在于长期维护:

- 严格选择医生和机构: 选择经验丰富、技术精湛的种植医生和正规医疗机构进行手术和修复。

- 精湛的手术技术: 确保微创操作、良好的初期稳定性、精确的种植体位置和角度。

- 精密的修复体: 确保修复体与种植体/基台之间无微间隙或间隙极小,边缘密合,咬合精准,形态利于清洁。

- 患者口腔卫生维护:

- 术后及终身坚持: 术后即开始进行口腔卫生维护,并终身坚持。

- 掌握正确方法: 在医生指导下学习并掌握种植体周围清洁的正确工具和方法(专用牙刷、牙线、牙缝刷、冲牙器)。

- 定期专业洁治: 即使感觉良好,也必须每3-6个月进行一次专业的种植体周围洁治和维护,清除菌斑和牙结石。

- 定期复查: 定期(通常每年1-2次,医生会根据情况建议) 回医院进行临床检查和拍摄X光片,监测骨高度和软组织状况,早期发现问题及时处理。

- 控制全身风险因素: 严格戒烟,控制好糖尿病等全身性疾病。

- 避免咬合创伤: 如有夜磨牙/紧咬牙,及时制作佩戴夜磨牙垫。

种植牙边缘骨吸收是种植修复中需要密切关注的问题,生理性少量吸收是正常的,但病理性骨吸收是种植体周围炎的表现,威胁种植体的长期存留。预防的关键在于精湛的医疗技术、精密的修复体以及患者长期、严格的口腔卫生维护和定期复查。 一旦发现骨吸收迹象,应尽早找专业种植医生评估,根据病因和严重程度制定个体化的治疗方案,控制炎症,阻止骨吸收进展,最大程度地保存种植体,种植牙并非一劳永逸,良好的维护是它长久陪伴你的保障!💪🏻