种植牙中的“4类骨”是口腔种植学中用来评估颌骨质量的一个分类系统,通常指的是骨密度最低、质量最差的类型,理解4类骨对于种植牙的成功至关重要,因为它直接影响种植手术的难度、方案设计和最终的成功率。

什么是4类骨?

这个分类系统(最常用的是Lekholm和Zarb分类)主要根据骨的密度和结构来划分:

- D1类骨: 致密皮质骨,骨小梁致密均匀(如无牙颌下颌后部)。密度最高,质量最好。

- D2类骨: 厚皮质骨包裹着致密的松质骨(如无牙颌上颌前部)。密度较高,质量较好。

- D3类骨: 薄的皮质骨包裹着疏松的松质骨(如无牙颌上颌后部)。密度中等,质量一般。

- D4类骨: 非常薄的皮质骨(甚至没有)包裹着极其疏松、稀疏的松质骨(如严重萎缩的无牙颌,尤其是上颌后区)。密度最低,质量最差。

4类骨的主要特征

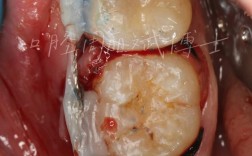

- 骨密度极低: 骨质非常疏松,像海绵一样,有很多空隙。

- 皮质骨薄或缺如: 表面的硬骨层非常薄,甚至可能完全没有。

- 松质骨结构稀疏: 内部的骨小梁稀少、纤细、排列不规则。

- 血供相对较差: 由于结构疏松,骨内的血管网络不如致密骨丰富。

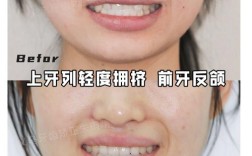

- 常见部位: 严重吸收萎缩的上颌后牙区(尤其是上颌窦底附近)、下颌后牙区(严重吸收时)、部分上颌前牙区(长期缺牙后吸收严重)。

4类骨种植牙面临的挑战

在4类骨中进行种植牙手术,主要面临以下挑战:

- 初期稳定性差: 这是最大的挑战,种植体植入后,由于骨质疏松,很难获得足够的机械锁固力(种植体与骨之间的紧密贴合和摩擦力),初期稳定性是骨结合成功的关键前提。

- 骨结合难度大: 骨结合是指种植体表面与周围骨组织直接形成牢固的生物性结合,疏松的骨组织、较差的血供使得骨细胞在种植体表面附着、增殖和形成新骨的过程更加困难、缓慢。

- 种植体周围骨吸收风险高: 即使种植体成功植入并开始骨结合,在承受咀嚼力后,由于骨质量差,种植体周围更容易发生骨吸收,导致长期稳定性下降。

- 种植体失败风险相对较高: 由于上述原因,在4类骨中种植,种植体失败(松动、脱落、感染)的概率比在质量好的骨中要高。

- 手术难度增加: 骨质疏松可能导致钻骨时容易偏离方向,或者骨质过软无法形成理想的窝洞形态。

针对4类骨的种植牙解决方案

虽然4类骨种植难度大,但现代种植技术和材料已经能够有效应对,关键在于充分的术前评估和制定精细化的手术方案:

-

详细的术前评估:

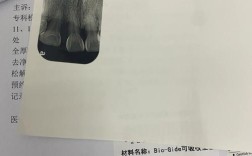

- 影像学检查: CBCT(锥形束CT)是必须的,它能清晰显示骨的高度、宽度、密度,特别是皮质骨的厚度和松质骨的结构,精确测量骨量,评估上颌窦、下牙槽神经管等重要解剖结构的位置。

- 骨密度评估: 除了CBCT的视觉评估,有时会借助超声骨密度测量仪等设备进行更客观的评估。

- 全身健康状况评估: 排除影响骨愈合的系统性疾病(如严重未控制的糖尿病、骨质疏松症、长期服用某些药物如双膦酸盐等)。

-

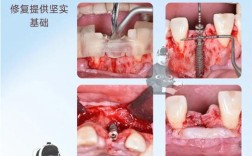

骨增量技术(骨增量/骨移植): 这是解决4类骨种植的核心策略,目的是增加骨量、改善骨密度和结构。

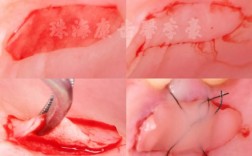

- 引导骨再生术: 在种植体周围或需要植骨的区域,放置生物膜(屏障膜),阻挡软组织长入,创造一个空间,引导自体骨、异体骨、异种骨或人工骨等骨移植材料在缺损处形成新骨,常用于种植体周围骨缺损的填充和增加骨宽度/高度。

- 骨挤压技术: 使用直径略大于最终种植窝洞直径的逐级备洞钻,在疏松的松质骨中进行挤压,使骨小梁被压缩、致密化,从而显著提高种植窝洞周围的骨密度,获得更好的初期稳定性,特别适用于4类骨。

- 上颌窦提升术: 当上颌后牙区骨量严重不足(尤其是垂直高度)时,通过在上颌窦底开窗,将上颌窦粘膜向上推,在窦底和上颌窦粘膜之间植入骨移植材料,增加骨高度,分为上颌窦内提升(穿牙槽嵴)和上颌窦外提升(侧壁开窗)。

- 骨劈开/骨扩张术: 对于牙槽嵴宽度不足但高度尚可的情况,用骨凿或专用器械将牙槽嵴垂直劈开并向颊舌侧扩张,在形成的间隙内植入骨移植材料,增加骨宽度。

- 自体骨移植: 从患者自身其他部位(如下颌颏部、下颌支、髂骨等)取骨,移植到缺损区,自体骨的成骨能力最强,但需要额外手术创伤。

-

选择合适的种植体系统和技术:

- 宽直径/锥形设计种植体: 增大种植体与骨的接触面积,提高初期稳定性,锥形设计有助于在植入时对周围骨产生一定的挤压效应。

- 表面处理技术: 选择具有亲水性、高表面能、粗糙度适中的表面处理技术(如SLA表面、喷砂酸蚀表面、钛等离子体喷洒表面等),这些表面能显著促进骨细胞附着、增殖和骨结合,尤其适用于骨质量不佳的情况。

- 初期稳定性优先: 手术中会特别注重通过骨挤压、选择合适直径和形状的种植体、确保种植体获得足够的骨接触来获得最佳的初期稳定性。

- 即刻种植/延期负重: 在4类骨中,通常不推荐即刻种植(拔牙后立即植入种植体),因为拔牙窝骨质量更差,更常见的策略是延期种植(拔牙后等待3-6个月甚至更长时间,让骨初步愈合改建),负重方式也常采用延期负重(植入种植体后等待4-6个月或更长时间,确认骨结合良好后再安装牙冠),有时在获得极好初期稳定性的情况下,可能采用早期负重(植入后2-3个月),但需非常谨慎。即刻负重(手术当天或几天内戴临时牙)在4类骨中风险极高,极少采用。

-

精细化的手术操作:

- 严格遵守无菌原则。

- 备洞过程轻柔、精确,避免产热过多(骨坏死),采用逐级备洞、充分冲洗冷却。

- 骨移植操作确保材料充分填塞、稳定,生物膜固定良好。

- 严密缝合伤口。

-

术后护理与随访:

- 严格遵守医嘱,保持口腔卫生。

- 避免过早或过大的咀嚼力(尤其在骨结合期)。

- 按时复诊,医生会通过临床检查和影像学评估骨结合情况和骨吸收情况。

- 戒烟(吸烟严重影响骨愈合和种植成功率)。

- 治疗和控制全身性疾病(如糖尿病)。

种植牙在4类骨中进行是技术上可行但挑战性最大的情况。成功的关键在于:

- 精准的术前评估(尤其是CBCT)。

- 制定包含骨增量技术的个性化手术方案(如GBR、骨挤压、上颌窦提升等)。

- 选择合适的种植体(宽直径、锥形、表面处理优化)。

- 获得并维持良好的初期稳定性。

- 采用合理的负重时机(通常延期负重)。

- 精细的手术操作和严格的术后护理。

虽然风险相对较高,但经验丰富的医生运用现代技术,在4类骨中也能获得良好的种植效果,如果你被告知是4类骨,务必与你的种植医生充分沟通,了解详细的手术计划、预期效果、潜在风险以及需要配合的事项,选择一个技术精湛、经验丰富的种植医生至关重要。